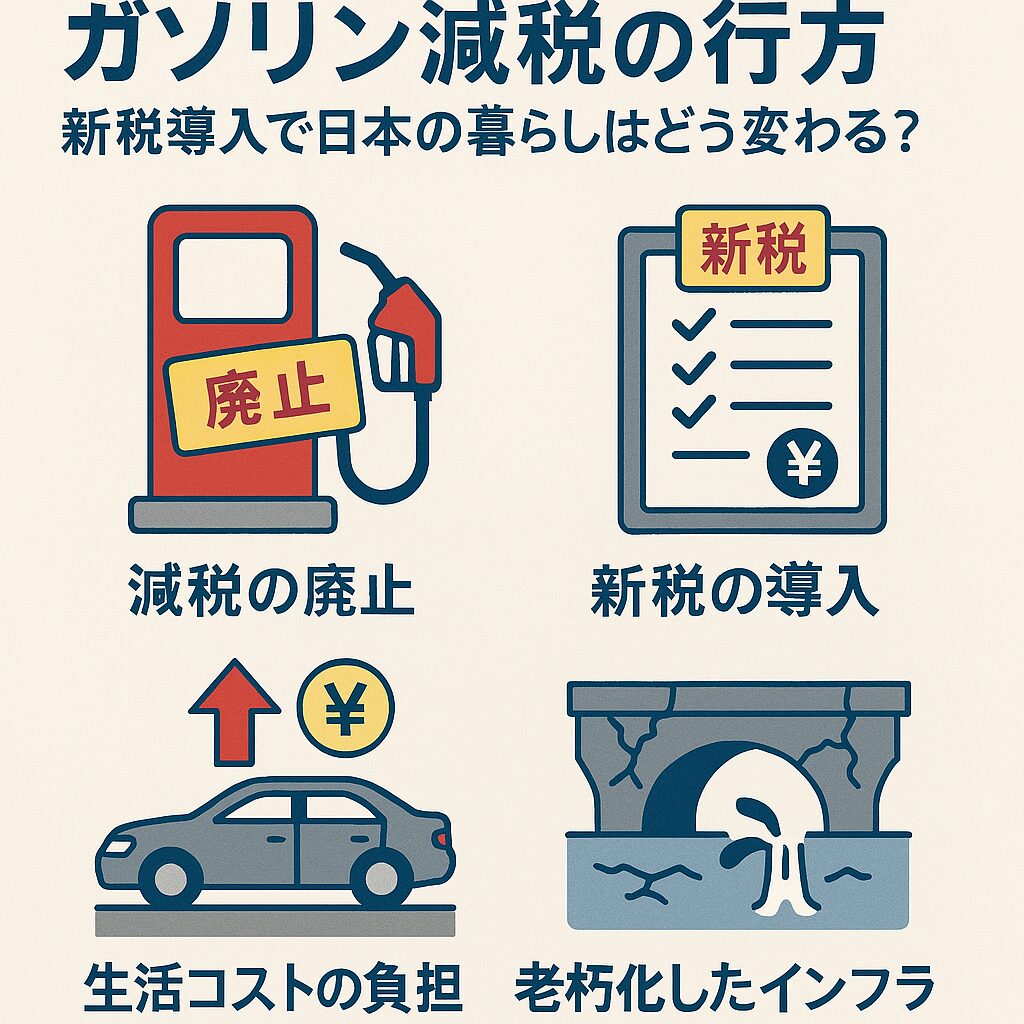

ガソリン減税とは何か?背景と目的を解説

ガソリン減税は、ガソリンに課される税金の一部を軽減する政策を指します。この制度は、消費者の経済的負担を軽減する目的で作られ、多くの場合、原油価格の高騰時や経済的な困難が予想される状況で導入されます。特に、自動車利用が多い日本では、ガソリン税が家計や業界に与える影響が大きいため、その動向は国民生活に直結します。

ガソリン税の基本構造とその内訳

ガソリン税は「揮発油税」と「地方揮発油税」の2つに分けられます。これらを合わせた1リットルあたりの税金は53.8円となります。この中には、1950年代に導入された「暫定税率」の上乗せ分である25.1円も含まれています。これらの税収は、道路の整備や維持、インフラ関連の財政に活用されてきました。しかし、税負担が高くなる一方で、原油価格の変動に伴う消費者の負担も大きな課題となっています。

歴史的背景:暫定税率の始まりと継続の理由

ガソリン税の暫定税率は、1970年代のオイルショックを背景に道路整備費用を確保するために導入されました。当時は経済成長期であり、高速道路や都市部のインフラ建設が急務だったため、税率の上乗せが行われました。本来であれば一定期間で廃止される予定でしたが、その後も財政確保の観点から継続されてきました。しかし、近年では人口減少や地方の過疎化により税収の効率的な配分が課題となり、暫定税率のあり方が再び議論されています。

ガソリン減税が行われた経緯と現状

ガソリン減税は、政府が原油価格の高騰や景気後退時に実施する重要な政策です。特に、消費者の家計負担の軽減や、企業の物流コストの抑制を目的として活用されてきました。例えば、2025年現在、政府は暫定税率の見直しや廃止を検討しており、一部では新税を創設する案も議論されています。しかし、税収が減少することでインフラ維持費が不足する懸念もあり、政府と与野党の間で意見が分かれています。

原油価格高騰と消費者負担の関係

原油価格の高騰は、ガソリン価格の上昇を引き起こし、消費者や産業界への負担を増大させます。日本では、自動車利用者が多いだけにガソリン価格の上昇が家計に与える影響は深刻であり、特に地方に住む人々や中小企業にとっては死活問題となります。そのため、政府はこれまでガソリン減税や補助金といった対策を講じてきました。ただし、減税による税収の減少は、道路や上下水道といった老朽化したインフラの維持費に直結してしまうため、持続可能な財政運営とのバランスが求められます。

新税導入の狙い:政府が目指す財政の安定化

自動車利用者からの徴収はどう行われるのか?

政府が検討している新税は、ガソリン減税の代わりとして、自動車利用者からの徴収を基軸に構想されています。この新税の導入は、これまでガソリン税に含まれてきた暫定税率を廃止し、代わりに道路や上下水道などの老朽化したインフラの維持・補修費を捻出する目的があります。具体的な仕組みとしては、ガソリンの消費量ではなく、自動車保有台数や走行距離に基づいた課税案が議論されています。

これにより、自家用車や商用車など、車種や使用状況に応じて公平な税負担の分配を実現することを目指しています。しかし、その具体的な徴収方法については、与党税制調査会や財務省、総務省がさらに具体化を進める予定です。税の負担がどの程度になるのか、自動車利用者にとって経済的な影響が懸念されています。

新税導入の議論:公平性とその課題

新税導入にあたり、最大の課題はその公平性です。車を頻繁に利用する地方住民や運輸業界にとっては、大きな負担増となる可能性があります。一方で、都市部の公共交通機関を主に利用している人々には新税の影響が少ないため、負担が偏ることが指摘されています。

また、減税によって家庭や企業の経済負担を軽減するという政府の目標と、新税による収入確保という方針が矛盾しているとの批判もあります。与党税制調査会や税制改正大綱の議論において、車利用者と非利用者のバランスをどう取るか、また所得に応じた負担軽減策をどう盛り込むかが政策の肝となるでしょう。

老朽化したインフラ整備の必要性

新税創設の背景には、老朽化したインフラの維持と整備が急務となっている現状があります。2025年1月には埼玉県八潮市で下水道管の破損により死亡事故が発生するなど、インフラの問題が表面化しました。また、国土交通省のデータによれば、2022年度だけで道路陥没の件数は2600件以上にのぼっており、この状況は改善が必要とされています。

新税によって得られる財源は、道路、上下水道などの補修に優先的に充てられる見込みですが、地方自治体への配分を手厚くする方針も検討されています。これにより、地方政府が住民の安全を守るために必要な資金を確保する狙いがあります。しかし、具体的な分配方法や支出の透明性についても懸念があり、これらの説明責任が求められています。

財政難への対応と新税の限界

ガソリン税の代わりとして導入が検討される新税は、政府が直面する財政難への対応策と位置づけられています。しかし、こうした税制改革にも限界があることは否定できません。例えば、車利用者への負担増が消費マインドを冷やし、経済全体に悪影響を与えるリスクが指摘されています。また、過去に暫定税率が一時廃止された際の税収減少がインフラ整備計画に及ぼした影響を考えると、税収の安定性をどう確保するかも課題となります。

さらに、新税で確保した財源が適正に使用されるのか、また、新たな税の設計が本当に持続可能な仕組みであるのかについての国民的な議論が不足しているという意見もあります。政府はこうした課題に対応し、透明性と公平性を確保する政策立案が求められます。

日本の暮らしへの影響:生活コストの新たな負担

ガソリン価格上昇による家計への影響

ガソリン減税の廃止と新税導入が検討される中、ガソリン価格が上昇する可能性が高まっています。これにより、家計への負担が増加することが懸念されます。ガソリン価格の上昇は、日常的に車を利用している家庭の交通費を押し上げる要因となり、特に地方や郊外に住む車利用者にとって大きな影響を及ぼすでしょう。暫定税率が廃止された場合、年間約9,670円の負担軽減が見込まれる一方、新税が導入されることで、この軽減効果が相殺される可能性も指摘されています。

中小企業や運輸業界への波及効果

ガソリン税の構造変更や新税導入は、中小企業や運輸業界にも影響を及ぼします。原油価格高騰が続く中での負担増加は、物流コストを押し上げ、商品の価格上昇を引き起こす要因にもなります。特に、運送業や配送業などガソリンを大量に消費する業種では、燃料コストの増加が避けられず、利益率の低下や価格転嫁の問題に直面するでしょう。このような環境下では業界全体の競争力の低下が懸念され、結果として消費者にも影響が及ぶ可能性があります。

地方の暮らしと自動車依存社会の課題

地方では公共交通機関が十分に発達していない地域が多いため、自動車への依存度が非常に高い状況です。ガソリン価格が上昇すれば、車を使った移動が必要不可欠な住民にとって、生活コストが大幅に増加することが予想されます。特に高齢化が進む地方では、医療機関や店舗へのアクセス手段として自動車が欠かせないため、ガソリン税や新税の影響が暮らしに直結します。このような背景を考慮すると、新税導入時には地方の暮らしに配慮した政策が求められるでしょう。

新税が与える心理的・経済的プレッシャー

新税の導入は、車利用者にとって心理的な不安感を増大させる可能性があります。日常生活に直結するガソリン価格の上昇は、経済的負担の増加だけでなく、将来の見通しへの不安をもたらします。特に、収入が限られている低所得層や固定費の割合が高い世帯にとって、このような税制改正は生活全般に影響を与える深刻な問題です。ガソリン減税が廃止される一方で新税が導入されることにより、政府は財政の安定化を目指していますが、同時に国民が抱えるプレッシャーに配慮し、適切な支援策を講じることが不可欠です。

他国の事例から考えるガソリン税政策

欧州の燃料税制と脱炭素政策の取り組み

欧州諸国では、燃料税制が脱炭素政策と密接に結びついています。特に先進的な取り組みを行っているのがドイツやフランスです。これらの国では揮発油税が高い水準で設定されていますが、その税収は再生可能エネルギーの普及や公共交通の整備といった環境保護施策に活用されています。例えばドイツでは、環境負荷を軽減するための二酸化炭素排出量取引制度と燃料税制を組み合わせた仕組みが導入されています。このような政策により、政府は車利用者を対象に高負担を求めつつ、同時に持続可能な社会を目指しているのです。

アメリカのガソリン税とインフラ整備の関係

アメリカでは、ガソリン税が主に道路や橋といったインフラ整備の財源として活用されています。ただし、その税率は他国と比較すると比較的低いのが特徴です。これは自動車社会の利便性を優先する国としての姿勢が強い一方で、インフラ老朽化の問題が深刻化する要因にもなっています。特に地方自治体では、税収の不足が交通網の維持に影響を及ぼしており、ガソリン税を増額する議論も続いています。このように、政府が現行税制を検討しながらも課題解決に向けて改変を模索している状況です。

近隣アジア諸国におけるガソリン税構造の比較

アジア地域でもガソリン税の運用には各国固有の特徴があります。例えば、シンガポールは車両所有と使用に高いコストを課す政策を採用しており、ガソリン税に加えて車両登録税や道路利用料が課されています。一方、韓国ではガソリン税が環境対策と財政収入の両面から意義を持つ形で活用されており、積極的な公共交通インフラの拡充を支えています。これに対してインドネシアのように生活コストの上昇を懸念し、税率を抑える国もあります。これらの事例を参考にすることで、日本が新税導入を検討する際にも公平性や実効性を念頭にした政策設計が求められるでしょう。

将来への提言: 持続可能な税制と日本の方向性

脱炭素社会への転換と税制改革

ガソリン減税が議論されている一方で、新税を導入する背景には、脱炭素社会への転換という日本全体の課題があります。ガソリン税や暫定税率は、自動車の利用者に直接コストを負担させる仕組みとなっていますが、これをただ廃止するだけでは持続的な財源確保が難しくなり、国土強靱化やインフラ維持の取り組みに負の影響を与えかねません。政府は、地球温暖化対策として新しい税の仕組みを取り入れ、エネルギー効率の高い移動や、再生可能エネルギーへのシフトを促す方向性を検討する必要があります。このような税制改革は、環境にも優しく、持続可能な社会の構築に寄与すると期待されています。

低所得者層への支援策と公平性の確保

新しい税制の導入に際しては、低所得者層への影響を十分に考慮することも重要です。ガソリン税や新税が車利用者への負担を強いる形となる場合、自動車が生活必需品となっている地方在住者や低所得層への影響が顕著になる可能性があります。そのため、例えば税収の一部を低所得者向けの補助金や減税措置に充てる仕組みを検討するなど、全体の公平性を確保する政策が求められます。このような対策により、所得格差を緩和し、社会全体のバランスを保つことが可能になるでしょう。

国民的議論と透明性のある制度設計

新税導入を巡る政策は、長期的視点で日本の持続可能な発展を支える重要な案件です。そのため、政府が一方的に決めるのではなく、国民的議論を促進し、税の使途や目的について透明性のある説明が求められます。特に、新しい税制度が老朽化したインフラ整備や環境保護へどのように具体的に貢献するのかを明らかにし、納税者が理解しやすい形で提示することが重要です。また、具体的な案が固まる前に広く意見を募るプロセスを設け、議論の場を国民と共有することが信頼構築につながります。

未来のエネルギー政策と持続可能な社会

ガソリン税を取り巻く議論は、より広範なエネルギー政策と結びついています。日本が持続可能な社会を築くためには、化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーや電気自動車(EV)といったクリーンエネルギーへの移行を加速する必要があります。新税は単なる財源確保にとどまらず、こうした未来の方向性を支える仕組みでなければなりません。技術革新や規制の緩和を進める一方で、国民一人ひとりが意識を変え、より持続可能なライフスタイルを選択する後押しとなる政策設計が求められます。

コメント